2014年11月8日

集まった1325羽の折り鶴を、被害の大きかった安佐南区在住の蓼征成氏(まほろば教育事業団理事)へお渡ししました。

呼びかけをした高校二年の女子は、折り鶴作成への思いを次のように綴りました。

「二ヶ月前の広島での土砂災害をテレビのニュースや新聞などで目の当たりにし、突然の土砂崩れに巻き込まれ、命を失った方、自分自身でなくても大切な方、その他大切なものであったり、財産を失った方々の無念を思うと、いてもたってもいられませんでした。

何をしたらいいだろうか?実際にボランティア活動に行くこと?募金活動?物資の援助?その中で、折り鶴を折ってみては?との提案がありました。確かにそういう面で困っている方々もいらっしゃることでしょうが、それは少なくとも、私たちにしかできないことではない。では、私たちにできること、それは中高生セミナーでも学習した「おもてなし」の心。相手の方を思いやること、それは時間のかかることですが、きっとそれだけ相手の心に寄り添えるはず、と。

そこで友の会のメンバーに折り鶴の協力を呼びかけました。折り鶴を折るのには、はや道や裏技などはありません。一つ一つ、決められた手順通りに指先に力を込めて紙を折っていきます。その間、私は広島の方々のことを忘れた瞬間はありません。災害がおきてからもう、二ヶ月半が経とうとしています。テレビや新聞などで報道されることはもうほとんど無くなりました。世の中の関心、という言葉で済ませたくはありませんが、みんな忘れてしまってはいけないと思います。私たちがこうしている間にも苦しんで困っている方々はいらっしゃいます。その方々へ、私たちは、折り鶴という形にして思いを届けたいと思います。

先日、学校で鶴を折っていたとき、不思議に思った友達、先生方が声をかけてくれました。わけを話すと、みんなは二つ返事で手伝ってくれました。遠く離れた土地から、私一人の思いだけで無く、たくさんの人の思いを届けられる、こんなにいいものは無いと思います。」

亡くなられた方々の御霊の安らかならんことを心よりお祈りします。また、一日も早い復興を重ねてお祈りします。

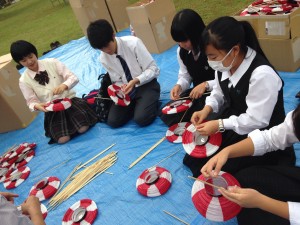

2014年10月15日

*長崎国体で日の丸小旗配りのボランティア*

みなさま、いつもありがとうございます。

10月11日から12日にかけて、天皇皇后両陛下におかせられましては、「長崎がんばらんば国体」にご臨席のため、長崎県に行幸啓になられました。

そこで、福岡・佐賀・宮崎の高校生友の会の有志7名が、日の丸の小旗配り等の奉仕活動(奉迎活動)を行いました。

友の会が、奉迎活動に参加するきっかけとなったのは、東日本大震災でした。

震災から1年を迎えた平成24年3月11日の追悼式典にご出席されるため、天皇陛下は心臓のバイパス手術をお受けになることをご決意されました。

天皇陛下のお気持ちが、ただ自分の体調を整えることだけではなく、国民を励まされるためであることを知り、このような時だからこそ、天皇陛下のいらっしゃる皇居を少しでも美しくするお手伝いができればと、全国から友の会の有志が集い、皇居勤労奉仕に参加しました。

勤労奉仕をきっかけに、国民の幸せを祈られて全国を巡られる天皇陛下を各地で歓迎申し上げたいという声があがり、各々の地域に天皇陛下がおこしになられる際には、奉迎活動に参加してきました。

今回の参加者の中には、将来、国家公務員を目指しており、公に何か役に立つ活動がしたいと思って参加した男子高校生もいました。

日の丸の小旗と共に、集まった人々に少しでも皇室の大切さを伝えたいと、高校生が手作りで御製・御歌のしおりを作成しました。

また、とりわけ心に残ったのは、夜の提灯奉迎でした。

川をはさんですぐ向こうに両陛下のお泊まりになられるホテルがあり、

近くで両陛下のお姿を拝することが出来ました。

私たちが提灯を左右にふると、両陛下も左右にお振りになられ、

私たちが上下にふると、両陛下も上下にお振りになられるという、

両陛下と私たち国民の一体感、通い合いを実感させていただきました。

本当に感動的な夜でした。

台風、広島の土砂災害、御獄山噴火など、日本各地で発生した自然災害からの復興や、国家の安泰を祈られておられる事に報恩感謝の真心で活動を行うことができました。

2014年9月24日

みなさま、いつもありがとうございます。

9月13日~15日にかけて、太宰府天満宮にて福岡中高生セミナーが開催されました!

福岡を中心に16名の参加者が集いました!

本セミナーでは、十代を生きる中高生たちにとって、「志」を立てることの大切さを掲げ、自分を変えるカギは五つの力(①習慣の力、②言葉の力、③出会いの力、④感謝の力、⑤誇りの力)にヒントがあることを、研修で深めて参りました。

地元福岡の中村学園三陽中学・高校から生徒が代表参加をするなど…、福岡の地より次の日本を担う人材育成の基盤づくりの展望が見え、次へと繋がる合宿となりました。

◇◆参加者の感想文より◇◆

「必要なのは頂上を極めてやまない勇気と努力」高校一年 女子

セミナーでは菅原道真公と吉田松陰先生の言葉を教わり、限界に挑戦したり(山登り)、大声大会では、大きな声で父と母に感謝したり、また、今回も和歌をつくったりしました。私が今回の学んだ和歌の中で一番心に残ったのは、「おほぞらにそびえて見ゆるたかねにも登ればのぼる道はありけり」

という明治天皇御製の和歌です。…必要なのは頂上を究めなければやまない勇気と努力である。勉強も同じようなものなのではないかと思います。…最後までのぼりきることが出来たので、勉強でも、努力をかかさずしていきたいです。

「保育士になって戦争の真実を子供達に伝えたい」高校二年 男子

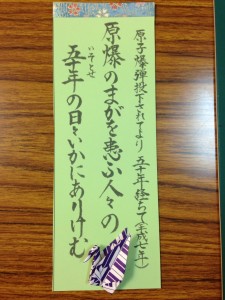

今回セミナーで出会った人物は、昭和天皇です。小学校の頃から平和学習などで話しを聞いていましたが、「なぜ、すぐに戦争を止めなかったのか。」と疑問に思っていた方でしたが、多久先生のお話しを聞いて、イメージが変わりました。特に、「爆撃にたふれゆく民の上をおもひいくさとめけり身はいかならむとも」と言う御製です。国民の命を尊重し、大切にする姿に感動を持ちました。まだまだ無知なので、もっと勉強にはげみ、戦争の真実を、保育士になってからも、子供たちに伝えて行きたいです。

◇◆創作和歌◇◆

中一 男子

山登り 大声出して ありがとう ゴールをめざして 進んでいけた

中一 男子

山登り 困難のりこえ 山頂へ 最後はみんなで 楽しく縄跳び

高二 男子

太宰府の この時この場で もろともに 学びし仲間 吾わすれめや

高二 女子

山登り 高らかと響く 友の声 元気づけられ 足をすすめる

高一 女子

頂で 太宰府の空に 響かせる ご両親への 感謝の気持ち

中二 女子

一人では のぼれない山 のぼったのは 仲間と言った ありがとうの力

中一 女子

山頂で 親に届ける ありがとう 大声出したよ 届いているかな

2013年7月3日

■復興と式年遷宮

この日の朝、私は、仮設住宅からおだやかな海を眺めた。

岬の先から差し昇る朝日を受けて、漁師達が、黙々と漁に勤しむ姿が見えた。静かさの中に澄み切った充実感が満ちていた。

いかに震災にうちひしがれても、こつこつと努力を重ねる漁師たちに、

海はふたたび恵みをもたらしてくれる。

まぶしく降り注ぐ朝日に照らされ、かつての美しい雄勝の様がふっと浮かんできた。

屋号の上に、ひるがえる「日の丸」は、天上界の神、天照大御神であると、末永氏は、憧れをこめて教えて下さった。

「天岩戸開き」の神話は、どんなに暗闇にあろうとも、みなの幸せを願い、分を尽くし、助け合っていけば、ふたたび希望という光が蘇ることを教えている。

折々に「岩戸開き」を演じてきた神楽師にとって、神話の物語は、心にくっきり刻まれているに違いない。

そして、それは、折々によみがえり励みとなり智恵となって、浜の人々を導いているのではないかと思う。

今回の体験を通じて、便利で、裕福でありながら、無機的に日々を過ごしがちな都会の生活と、

不便でも、自然に育まれ、神の声に耳を澄ましながら生きる人々のどちらが満ち足りた幸福感を味わっているのだろうかと、改めて問い直している。

二者択一はできないものの、村田参事が、震災を通じて学ぶべきは、本質においては、文明と自然の折り合いをどのようにつけていくかである、

とのご指摘が思い返される。

厳しくも恵み豊かな自然の中で、神楽を通して神々の声に耳を澄ましつつ、たくましく生き抜く雄勝の人々に、私達が支援どころか、逆に多くの気付きを与えて頂いている。

■体験を誓いにして

逆境をはねのけ再び復活す雄勝の漁師我は忘れじ

私自身本当に変わり成長し私の生涯この場と共に

参加した高校生らは、様々な形で、自らの生き方を見つめ問い直した。

多くの小学生を失った大川小学校で黙祷を捧げ、ある学生は、

「これからの被災地の復興へ向けて何かしらの貢献をしていくことが、彼らの無念を晴らすことになり、残された人々を明るくすることが出来ると信じてこれからも頑張っていきたいです」

と述べ、ある学生は、入学した大学で、東北の震災を風化させないために語っていきたいと誓いを固めた。

それぞれの体験に共通するものは、どんなに困難にあっても前を向いて生きようとしている人々の美しさであった。

小さな仮設住宅に、三人も女性を泊めて下さったり、浜から取り立てのホタテや牡蠣をご馳走して下さった青木さん。

いつか家を建てたあかつきには、清水の湧く家の一部屋を十名ほど泊まれる大部屋にして、皆さんの憩いの場にしてもらいたいと、夢を語られた。

これから様々な課題を乗り越えていかなければならない。

そのとき、私達は、皇太子殿下のお言葉のように心を一つにして支えていける者でありたい。

そして、雄勝の人々に気付かせていただいた大切な生き方を、これからの日本に伝え、体現していける自分たちになりたいと心から誓っていった。

おわり

written by 清家和弥

2013年6月26日

■復興の原動力となった祭り、神楽の復活

それにしても、漁は、海の状態いかんによって

危険性と隣り合わせとなる「いのちがけ」の営みである。

海は豊かな恵みを与えてくれるが、時に脅威にもなる。

それゆえ、浜の人達は、祈りの場を大事にしてきた。

震災により、自然の猛威にうちのめされ再建は難しいとも思ったが、

自分を育ててくれたわがふるさとだという意識は離れなかった。

しばらくは意気消沈したが、やがて、漁師達は、海に向き合い、

険しくとも再建への道を選んだ。その上で、励みとなったのが、

全国の支援であった。とりわけ、民間有志の東日本救援隊は、

頻繁に足を運び共に歩んできた。

そして、祈りの場である地域の祭りが、昨年五月四日ようやく復活した。

その時の様子は、映画「雄勝―法印神楽の復興」(日本ユネスコ協会連盟、監督 手塚 眞)に収録されいる。

離散していた若い家族もこの日ばかりは、ふるさとに戻ってきて、

たくさんの人が集まって、にぎにぎしく祭りが催された。

救援隊の若手が担ぐ北野天満宮の御輿が浜を練り歩き、

手作りの出店もあり、子供達もはしゃぎ楽しんだ。

祭りのメイン行事が、奉納される神楽であることはいうまでもない。

浜辺に作られた舞台の上で、次々に、力強くも心あたたまる神楽が行われ、

浜の人々は魅了され、心を一つにしていった。

子供達は舞台袖からじっと舞いを見つめて離れようとしなかった。

祖先より受け継がれた祭り――人と自然と神々がともに生きる

美しい浜の伝統がよみがえった。

立浜養殖組合長の末永千一郎さんは、膝を痛めながら、舞台に立ち、

最後までご自身の神楽を舞いきった。

終了後、息を切らしながら、この祭りにより復興が勢いづけばと

手応えを語った。

■神々とともに生きる

二日目の午後、私達は、末永千一郎氏宅を訪れた。

(写真左端が末永氏)

改めて震災直後から神楽復活への経緯や思いなど感慨深いお話しをして下さった。

友の会「呉竹」のメンバーは、

「神楽を復興することに対しての強い思いがよく伝わってきました。ビデオで見ていると、ケガをしておられたにもかかわらず、神楽を奉納されているのが印象に残っていて、祭りが復活したのが、よほど嬉しかったのだろうと思いました」

「神楽の話を聞き、被災地の大変な状況下で、伝統を守る大変さや苦労、祭りが持つ大きな力というものを感じました」

「僕のふるさと西宮と雄勝町は神様を大切にしているという共通点があることを発見しました」

等の感想を述べた。いずれも、祭りがもつ力を実感し、

また、自分を形成してきた幼少期の体験の中に同じものがあることを再発見している。

末永氏に、思い切って、神楽のセリフをお聞かせ下さいとお願いした。

すると分厚い台詞を取り出してきて、二十八もある演目を紹介され、

場面場面を軽やかな口調で語り始めた。

しだいに熱がこもり、私達は、神々の物語に引き込まれていった。

中でも天岩戸開き、スサノオの物語は圧巻である。

ご存知のとおり、スサノオノミコトは高天原で大暴れしたあげく

追放されてしまう。償いの旅に疲れ果てたミコトは、

裕福そうな明るい家がみえたため、戸をたたいて一夜の宿を求めたが

断られてしまう。無念な思いでさまよい歩くと今度は、薄暗く、

貧しそうな民家があった。ミコトは、戸をたたき一夜の宿を求めると、

家主は、あたたかくむかえいれ、粟の食事と粟殻の布団でもてなしたという。その家主を蘇民という。

ミコトは、蘇民の情け深さに心を打たれ、その時、心から人の道を悟った。

その思いはやがて娘を救うため八岐大蛇退治という勇敢な行為につながり、

やがて幸せな家庭を築くに至る。

末永氏は、神話は、人の道、教えであるとし、若い時は、

時として行きすぎた行為や過ちを犯すこともあるが、

一をみて百を断じてはいけない、信じて向き合い待つことが大切だと語られた。

仮設住宅や家々の玄関に「蘇民将来子孫門戸」という紙の札を掲げているのを、

私達は不思議に見ていたが、実は、この伝承の蘇民の子孫という心構えをもって、

訪れた人をあたたかく迎え入れるためだそうである。

「雄勝の人々にとって、神話の物語は生活の中に息づいているのですね」

との質問に対し、末永氏は、額に飾った船の写真を見上げ、

上から二番目が持ち主の屋号の旗で、その上が日の丸、

そして、船の中には、必ず、船魂という神様が祭られていると教えて下さった。

漁師にとって、漁は神とともに為され、神のご加護のもと営まれているということであろう。

つづく

written by 清家和弥

2013年6月13日

■ワカメの収穫を通じて人々とふれあう

私達は、午前中は、ワカメの収穫作業に携わった。

また、特別に、ブイに持ち主の屋号を入れる作業も行わせて頂いた。

三月はワカメの収穫で忙しい。

漁師たちは、三時、四時には海に出て、早朝には水揚げする。

収穫した大量のワカメは、次々にボイルで茹でられ、塩でもみ、

しん抜きをして、封詰めを行う。

高校生は

「漁師の方がカゴを軽々持ち上げていたので、私も持てるかな、と思ったけど、予想以上に重くて驚きました。…こんなにも大変な重労働を毎日されているのだと思い、漁師の方々のおかげでワカメが食べられていることに感謝しなければならないと思った」

「あるご一家のワカメ漁の手伝いをさせて頂きました。ご一家は親戚など一族総出で漁をしていました。ご一家の家庭の温かさを感じました」

と感想を述べた。

このように漁は大変な重労働であるが、それゆえに、浜の人々は家族のように協力しあう。

とりわけ、震災後は、結束力が強まったという。

震災後、学校が閉鎖し、雄勝を離れた子や孫達が手伝いに駆けつけているのも嬉しいことだったという。

厳しい自然に向き合い生きることは苦労もあるが、やりがい、一体感がある。

若い人が漁の良さを見つけ、いつか浜に戻ってくることを浜の人々は願っている。

つづく

written by 清家和弥

2013年5月24日

■震災と神社の果たす役割

東北入りした私達は、はじめに、「震災と神社の果たす役割」について学ぶため、

宮城県神社庁を訪れ、村田守広参事にお話を伺った。

宮城県は、百三十一社の神社が流失、全壊、半壊し、

また、神社を支える地域の人々も被災しているため、

それらの神社の多くは、再建の目途が立っていない。そのような中で、

神社本庁の支援を基軸に、支援者をつなぎ、すみやかな再建に尽力されたのが村田参事である。

ありがたくも、伊勢神宮よりご用材が無償で提供されることになり、

これまで九棟の神社が再建されている。

村田参事には、そのことも含めて三点についてお話し頂いた。

一つは、伊勢神宮のご用材を用い、お伊勢さんの神威を頂いて神社が再建されたことの意義の大きさである。

二つ目は、神社は、地域の心の拠り所であり、コミュニティーの核であり、

何よりも神社の再建が人々の元気につながることである。

三つめは、想定外という言葉が多く語られたが、そもそも自然は人智を超えた存在であり、

自然への畏敬の念が薄れたことが問題であること。

文明と自然のバランスをどのようにつけて行くのかを、

今回の震災を通じて考えなければならないということである。

村田参事の話を聞いて高校生は

「神社の存在が、地域のコミュニティの中でとても重要な役割を果たしていたんだと思いました。

町を復興していく中で、心の拠り所となる祈りの場があるということは

被災者の方々にとってどれほど支えになっただろうと思います」と感想を述べた。

■お伊勢さんの力を頂いだいた新山神社

午後、私達は、石巻市街地を視察し、雄勝町に移動、中心部にある新山神社を訪れた。

実は、伊勢神宮のご用材を使って再建された神社の第一号が、この新山神社であった。

訪れた雄勝地区は、雄勝湾の一番奥に位置する浜の町で、

津波によって流され一面更地と化した。その中に、規模は小さくとも、

檜の香も香しく若々しい輝きを帯びた新山神社は再建された。

「こんな立派なものができるとは」と涙ぐむ人もいた。

何しろ、伊勢神宮のご神域から切り出した木材を使うので、地元の人は大変よろこんだそうだ。

竣工奉告祭では、神楽も奉納され、三百名の人々が集まり、再会を喜びあった。

ご尽力された小田宮司は、お伊勢さんの力を頂いて、地域がよみがえることが、

何よりも嬉しく、やりがいも湧いてきたと語られた。

村田参事は、神社再建に、伊勢神宮のご用材が使われ、

大神のご神威をいただくことの意義深さについて繰り返し述べられたが、

二十年に一度の式年遷宮の年、東北の真の復興は、

日本のいのちのよみがえりの中になされていくことを強く信じておられることを改めて感じた。

次回に続く

(written by 清家和弥)

2013年5月16日

復興を支えた神楽の心に迫る奉仕活動

―復興の原動力となった

「雄勝法印神楽」―

皇后陛下御歌 復興(平成二十四年)

今ひとたび立ちあがりゆく村むらよ失せたるものの面影の上に

この御歌は、地震と津波により失われた人命、家、周囲の自然等、

その全てを面影として心に抱きつつ、

今一度復興に向け立ち上がろうとしている北国の人々に

思いを寄せてお詠みになったものである。

去る三月二十九~三十一日、二度目の支援活動として訪れた

宮城県石巻市雄勝町は、まさに御歌に詠まれた、困難に直面しつつも、

たちあがりゆく村の一つである。

そして、その復興の原動力となったのが、神社、祭りの再興であり、

雄勝法印神楽の復活であった。

私たち高校生友の会呉竹は、ワカメの収穫作業の支援とともに、

復興を支える神楽の心とはどのようなものか、自らの目で見て感じ、

その中で、復興支援のあり方を見つめていきたいと考え、

高校生ら九名で雄勝立浜地区を訪れた。

雄勝町法印神楽は、六百年の昔、羽黒修験者によりこの地にもたらされ、

現在、国の無形文化財として浜の人々に受け継がれている。

二十八の演目からなる古事記、日本書紀の国生み神話等の物語の中から、

いくつかを選び、村の神楽師たちによって舞台が演じられる。

優美にして勇壮、激しい戦いの場面もあれば、

その年に生まれた赤子を抱き、舞う場面もある。

時には、観客が引きつられて舞台にあがり、神々と舞い踊る場面もある。

見る人も演じる人も一つに溶け込んで、土地とともに生きる喜びを共にし、

人々の絆をむすんでいくのが雄勝法印神楽と言えるだろう。

しかし、東日本大震災は、すべてを流し去ってしまった。

養殖場も家々も根こそぎ流され、神楽のお面や装束など一切の用具が

流された。四千三百人いた人口は千五百人まで減少し、

町の復興は目途が立たず、生活は元に戻らない。

それでも人々は、神楽や祭りの復活を望んだ。

全国からの支援もあり、十年は復活できない思われていた神楽が、

半年後、鎌倉宮での復興支援公演として蘇った。

■皇太子同妃両殿下 雄勝法印神楽をご鑑賞

さて、「雄勝法印神楽」は、今年二月、国立劇場で復興支援の公演が行われ、

皇太子同妃両殿下には行啓遊ばされ、三時間にわたる公演を

ご観賞になられた。私は偶然にもこの舞台を鑑賞する光栄に巡り合わせ、

「山幸、海幸」など皇室の遠つ御親の生命力あふれる舞台に感銘を深くし、

次代の子供たちにぜひとも伝えていきたいと思った次第である。

皇太子殿下は、公演後、四、五十分にわたり、一人一人に労いと励ましの

お言葉をかけられ、保存会の方々は、思いもよらぬお心遣いに

感激したそうだ。

皇太子殿下は、その時のお気持ちをお誕生日のご会見で述べられている。

「六百年の歴史を誇り、地域の人々の心のよりどころとなっている伝統芸能を守り、活動していこうとする保存会の人々のすばらしい公演を鑑賞し、震災に立ち向かいながら、伝統を守り続けるひたむきな姿に心を打たれました。引き続き、東北の方々の復興に向けた取組を国民が心を一つにして支えていくことが大切です」

東北の方々のひたむきな姿に心を打たれ、

国民と心一つに支えていこうとされる思いが、

一人一人への心こもるお言葉がけにつながったのではないかと拝察された。

私達は、殿下のお言葉を胸に、手作りの御製のしおりを携えて雄勝を訪れた。

次回へ続く

(written by 清家和弥)

2012年11月3日

10代を生きる君たちへ~日本の国の素晴らしさを知っていますか~

十代の皆さんへ ~あなたは日本の国の素晴しさを知っていますか

イギリスのBBCという国営放送局が、世界の22ヶ国と毎年共同で行っている世論調査があります。

その一番新しいデータによれば(2011~2012)、世界に対して最も良い影響を与えている国は日本だ、

という結果が出ているそうです。

つまり、日本は世界中から最も高い評価を得ている国の一つなのです。

でも、皆さんはそうしたデータを示されても、なかなか実感がわかないかもしれませんね。

別のデータ(2007年のユニセフ調査)によれば、「自分は孤独だ」と感じている子供の割合が、

日本は他の国と比較して非常に多いことが判明しています。

この調査は15歳の少年を対象としたものですが、「自分は孤独だ」と感じている日本の子供は、

29.8%にも達していました。ほぼ3人に1人の割合です。

これは「先進国」24カ国を対象とした調査ですが、日本以外の他の国の割合は、

軒並み10%以下でした。例えばオランダでは、「自分は孤独だ」と感じている少年は2.9%しかいませんでした。

日本の十分の一です。「自分は孤独だ」と感じている少年が、日本はオランダの10倍もいるということです。

また、財団法人日本青少年研究所などが日本・米国・中国・韓国の4ヵ国の高校生を対象に

実施した調査によれば、「自分は価値のある人間だ」と思う生徒は、

米国や中国では90%近くにも達していました。

韓国でも80%近かったのに対し、日本だけが40%にも満たないという散々な結果でした。

どうも日本の子供たちは、自分にあまり自信が持てないでいるようです。

しかし、私はそんなに悲観する必要はないと思います。

君たち十代の若者が自信を持てないでいるのは、

自分という存在が何かとしっかりつながっているという感覚が、

なかなか持てないからではないでしょうか。

家族とのつながり、友達とのつながり、確かにそうした絆を強固に持っている人は、

自信に満ちあふれた人だということが出来るでしょう。ただ、それだけではないのです。

あなたの生れた国は、どういう歴史を持った国ですか。あなたはそれを、他国の人に語れますか。

日本の国は、世界中の人が憧れるような、そんな素晴しい国なのです。

それをあなたが知ったとき、それをあなたが勉強したとき、もうあなたは一人ではありません。

あなたの誇りは、あなたの家族であり、あなたの友達であるように、

いやそれ以上に、あなたの生れた国なのです。

日本人であるあなた自身が日本の国の素晴しさを知るということ、

語れるようになるということ、それが本当の意味で自分に自信を持つということなのです。

日本の国に生れたあなたは、それだけで素晴しい財産を持っているのです。

written by 明星大学戦後教育史研究センター 勝岡寛次

2012年7月30日

松陰が野山獄で講義した内容は、中国の古典で有名な孟子についてです。

孟子は性善説を説いたのですが、松陰はこの獄中にいる人々も

みな生まれ乍らにして善であることを熱をこめて話しました。

そして野山獄の罪人だけでなく、監視人さえもが、松陰の講義に感動し、

いつしか「松陰先生」と呼ぶように変わっていったのです。

野山獄での講義は一年あまり続き、その後、獄からだされてからも、

松下村塾において続けられていきました。塾にあっては、塾生だけではなく、

松陰の父も母も兄弟もみなで聞くようになっていました。

このときの講義の内容は講孟剳記としてまとめられています。

凡(およ)そ生まれて人たらば、よろしく人の

禽獣(きんじゅう)に異なる所以(ゆえん)を知るべし

これは「士規七則」の一節で、松陰のいとこである玉木彦介のために書いたものです。

彦介はいとこではありますが、松陰の生徒として松下村塾で学んでいたのです。

意味するところは、人間としてこの世に生を受けたのではあれば、

人間が他の動物と違う理由を知らなければいけないということです。

当然といえば当然のことなのに、なぜこういう事を彦介に言ったのでしょうか。

それは若い学徒は、ややもすれば日常の生活に流されがちになったり、

学問が疎かになる可能性があることをいったのではないでしょうか。

かなり厳しい言葉ですが、これも松陰が獄中から送ったものです。

自分の身が不自由であっても、塾生を励ますためには、労苦を惜しまず、

全力で若き学徒に対しています。松陰にとって、妥協という文字はないようです。

もし松陰が今の世に生きていたら、若者たちをみてどう思うでしょうか。

染めた髪、流行の服装、言葉遣いの乱暴さ、これを自分たちの個性と主張する若者たち。

小学生、中学生による事件の増加。きりがないほど頻発する事件の山。

自分勝手やエゴイズムの氾濫。若者は大人の鏡とすれば、

大人の世界がしっかりしていないからだと考えることはできます。

それにしても、人間の住む世の中には見えないのではないでしょうか。

見える時代は絶望であっても、それでも、松陰は若者に言い続けるでしょう。

君たちこそ、これからの時代の主役だと。

身はたとひ武蔵の野辺に朽ちぬとも留め置かまし大和魂(留魂録)

松陰は松下村塾で教えるだけでなく、国内を遊学している塾生に対して、

幾度となく手紙を書いています。その内容は、次第に、

国家のあり方におよぶようになっていきました。

しかしこれが、幕府の知るところとなり、再び危険人物として捕らえられ、

江戸送りになってしまいました。江戸に送られるということは、

生きて再び萩に戻ることはないということです。

松陰は、いよいよ最後のときがきたかと覚悟をきめつつも、

それでも愛する日本のためには、最後までまごころをもって幕府を説得し、

目覚めさせなければならないと考えていました。驚くべき信念です。

明日が江戸へ向けて出発という前夜、特別のはからいで家に帰ることができました。

父も母も、江戸への出発がどんな意味をもっているか知っています。

それでも家族中で、松陰を励まし、翌朝送りだしたのです。

江戸に着くと、すぐに取り調べが始まりました。

そこで松陰は堂々と自分の意見を述べました。

理路整然とした松陰の考え方は、幕府の役人たちをびっくりさせるほどのものでした。

しかし、幕府にあっては危険な考え方であるとの結論がだされました。

やがて言い渡しがありましたが、予想どおり極刑でした。

松陰は、身の回りの整理を行い、自己の命が断たれるその日まで、

残されたものへ宛てた最後の文章を書きました。

それが、留魂録です

。留魂とは魂を留める、肉体はなくとも魂を残して、この国のために、

力を尽くしたいとの強い願いからでたものです。

再び師道について

昭和五十五年四月一日、縁あって京華学園の教師として奉職することになりました。

二十五歳の春でした。教師になろうと志したのが二十三歳、一年をかけて勉強を続け、

ようやく教師として教壇に立つことになりました。

そして教壇に立つ半年ほど前、吉田松陰の言う「師道」について今一度考えました。

はたして自分は教壇に立ち、人に教えるにふさわしい人間なのだろうかと、自問自答しました。

本当に教えるべきものをもっているのだろうか、真剣に考えました。

ところが考えれば考えるほど、自分の未熟さばかりが目についてきて、

不安感でいっぱいになってしまったのです。

学生時代は並み以上に勉強してきたつもりでしたので、

それなりの自信がなければ教師になろうなどとは思いません。

やはり自信があったからこそ選んだ道です。

しかしそれでも不安です。そしてこの不安を抱えたまま教壇に立つ日を迎えたのです。

「師道」の重さを感じながらの出発でした。

こうして、二十年が経ち、現在にあっても「真に教うべきことありて師となり」が

自己の課題になっています。自分にとって「教うべきこと」は何か。

教師としてできることは何か。ようやく少しずつではありますが、

見えてきたような気がしています。

生徒とともに学ぶこと、戦いつづけること。

吉田松陰とはとても比較できない自分の人生ですが、

戦う以上は、あくまで勝利をめざして前進したいと考えています。(完)