2012年6月27日

かくすればかくなるものと知りながらやむにやまれぬ大和魂

ところでこれまでの内容だけでも吉田松陰が立派な教育者であったことが理解できるでしょうが、

松陰の教育者としての真骨頂は、松下村塾以前の野山獄にあったと考えています。

野山獄とは、今日でいえば刑務所のような所で、いわゆる罪人たちがいるところです。

なぜ松陰が罪人として野山獄にいたかというと、

国禁を犯して海外に遊学(今でいう留学)したいと考え実行したからでした。

遊学したいとの理由は、いうまでもなく、外国に負けない立派な国にするためには、

まずは外国の良いところを学ばなければならないと考えたからです。

江戸時代は鎖国が国の決まりですから、これを破ることは重罪です。

幕末の歴史に疎い人でも、ペリーの来航を知らない人はいないでしょう。

米合衆国の代表として、日本に開国をせまった人です。

松陰は、ペリーが二度目に来航した際、伊豆下田沖に停泊していた軍艦に乗り込み、

米合衆国への渡航をお願いしたのです。残念ながらその願いは聞き入れられず、

送り返されてしまいました。遊学の志を断たれた松陰は、その足で自首し、

しばらくは江戸の獄にいましたが、やがて国元に返されることになり、

萩の野山獄に入れられたのです。

はじめの歌は、松陰が江戸に護送される途中に詠んだものです。

烈々とした気持ちのほとばしりからでた、やむにやまれぬ心のうちをのべたものです。

普通の人であれば、世間から離され、しかも罪人として獄につながれることは、

生きる希望を失うことであります。松陰は、逆に静かに学問にうちこめるよい機会と考えたのです。

できるかぎりたくさんの本を読もうと決意した松陰は、兄や友人にお願いして、

読みたい本を届けてもらいました。米国へ渡航できず、ペリーを説得できなかったのは、

自分の学問が足らないせいだと考えていた松陰は、

これまで以上に広い範囲にわたって学ぼうとしていたのです。

その範囲は、これまでの兵学を中心としたものだけでなく、

歴史、地理、伝記、医学、政治、道徳などにおよびました。

松陰の野山獄での生活は、およそ一年と二ヶ月。この間に読んだ本の数は、

なんと六百二十冊、一ヶ月平均では約四十冊の本を読んだことになります。

しかし、これでも、兄や友人にあてた手紙には、自分の学問の浅いことを嘆き、

悔しく、涙することが多いと伝えているのです。なんという学問への情熱でしょう。

松陰の読書は、ただ読むだけではありません。

大切と感じたところは、必ず書き留めておき、その意味することろを考えました。

昔の人の考えを学びながら、現在の時代に生きる自分にとって生かせる事は何か、

常に考えながら読み続けていきました。現実から離れて真の学問はないと考えていたのです。

至誠にして動かざるもの、未だ之れあらざるなり

この野山獄には、多くの罪人たちがいました。

しかもほとんどのものが、この獄から将来出られる見込みがなく、

誰もが自暴自棄になり、獄中の生活をしていたのでした。

松陰は獄中の人々に、いかなる場にあっても希望を失ってはならない、

ともに学問に励もうではないか、と訴え続けたのです。

「至誠にして動かざるもの、未だ之れあらざるなり」。

この言葉の意味は、人はまごころをもってすれば感動しないものはいないということです。

いかに獄中であっても、罪人であったとしても、

まごころを持って接してゆけば必ず分かってくれるとの信念を示した言葉です。

そうは言っても、初めのうちは誰も耳を貸そうとしませんでした。

それはそうでしょう。出られる見込みのない獄で、自分を見失わずに生きることなど、

そう簡単にできることではありません。

しかし松陰のあまりの熱心さに、やがて心動かされるようになり、

ともに学ぶようになったのでした。

松陰は、光り輝く存在として、獄中の人々を生き返らせたのです。見事でした。

また、獄中の勉強会は、松陰の講義にとどまらず、

習字、絵画、俳句などについて得意とするものが教えることになり、

松陰も一緒に学びました。

(次回に続く)

2012年6月20日

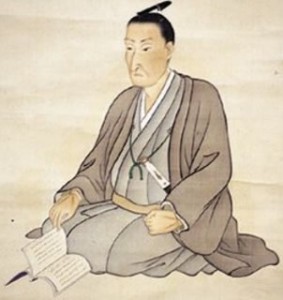

吉田松陰は、山口県萩(長州藩)の出身です。

明治時代の伊藤博文や幕末の奇兵隊を指揮した高杉晋作を知らない人はいないでしょう。

実は、伊藤博文、高杉晋作、品川弥二郎は、

吉田松陰が安政三年から四年にかけて松下村塾という私塾(今で言えば私立高校)で

教えていたときの生徒たちだったです。

この松下村塾には、幕末から明治の激動の時代を生きたたくさんの英傑たちが学んでいました。

誤解がないように断っておきたいことは、はじめから英傑と呼ばれるような人たちが

集まってきたのではないということです。

彼らは悪く言えば落ちこぼれのような存在、

当時では鼻摘み状態であった者もたくさんいたのです。

しかも士農工商という厳しい身分の違いがある時代でもありました。

しかし吉田松陰は、だれでも分け隔てなく公平に教育者として対応し、

やがて日本の中核をなすような、数多くの人材を育てていったのです。

ここで簡単に、吉田松陰の生い立ちについてふれておきましょう。

吉田という姓を名乗っていますが、もともとは杉百合之助の次男として生まれ、

幼い頃から、父から「大学」「論語」「孟子」などを教えられて育ちました。

なかでも「神国由来」という日本の成り立ちについては好んで朗読したということです。

六歳になると吉田家の養子となり、兵学という武士としての心得や

戦い方を教える先生となるための学問に励みました。

二十歳を迎える頃には、日本全国を旅行して歩き、多くの先生について学びました。

この頃の日本の周辺では、ロシアや他の外国船が出没しており、

松陰にとって長州藩だけでなく、日本全体をどうしたら守ることができるのかが

課題となっていました。そこへペリーひきいる米国の艦隊が来たのです。

日本中が大騒ぎとなってしまいました。松陰も黙ったままではいられません。

即行動にでました。ただこれが重大な問題となったのですが、

これについては後で詳しく述べましょう。

これから後、しばらく経ってから松下村塾の先生になります。

「松下陋(ろう)村(そん)と雖(いえど)も誓って神国の幹たらん」

これは吉田松陰が松下村塾の目標を的確に言い表している言葉です。

松下村塾は、世間ではだれも知ることのない、小さな無名の塾ではあるけれども、

必ず神の国であるわが国を背負って立つ人材を育てようとの覚悟がこめられています。

松下村塾の跡は、現在、松陰神社として残っており、だれでも見学できるように保存されています。

行ってみるとだれもが驚くほど簡素なつくりで、

とても明治の英傑たちを輩出したとは思えない粗末な建物です。

ただこの松下村塾から、まぎれもなく日本を背負って立つ人材が生み出されたのです。

こうした事実を、いたずらに過大評価することは戒めなければなりませんが、

現代に生きる私たちが、吉田松陰から真剣に学ぶべきものは、

一にも二にも、志であり、情熱であります。

現実を変える力は、志や情熱の有無にこそあるのです。

何事にあっても、ことを成就するには、それなりの環境の整備が必要です。

ただ問題は、環境の充実がなくては何事もなしえないかのように振る舞うことほど、

人間としてもっとも恥ずかしいことはありません。

松下村塾での教育は、志や情熱によって支えられ、

口角泡をもとばすほどのすさまじい議論が毎日のように行われていました。

ときには意見の食い違いから、喧嘩になることもあったにちがいありません。

なんと乱暴な人たちの集まりなのだろうかと思われるかも知れませんが、

これも真剣さのあらわれでした。しかし議論だけではありませんでした。

先生と塾生がともに汗をながし、田畑を耕しながら、自然にふれあいながら、

ともに学び前進しようという謙虚な姿勢の中で地道に行われていたのです。

「机上の空論、書生の好むところ 烈士の恥ずるところなり」

松陰は塾生に対し、常にこのように言い続けました。

「机上の空論」厳しい言葉です。議論は大切であるが、

行動がなければ真の議論ではないという意味でしょう。

松陰は塾生たちが議論している内容は、「机上の空論」であり、

それではこの社会を変えることはできないといっているのです。

ここでいう「烈士」とは、社会や国のために、全力で行動する人のことをいいます。

もともとこの言葉は、「新論」という書物に対しての批判の言葉でした。

この当時は多くの国家改革のための書物が出回っていたのですが、

松陰にとっての学問は、実学であり、現実に役立たないものは真の学問と考えていなかったのです。

「誓って神国の幹たらん」という志は、ただの大言壮語ではなく、

日々の着実な実践の積み重ねのなかにあったのです。

(次回につづく)

written by 丸幸生(まほろば教育事業団副理事、京華商業高等学校教諭)

2012年5月18日

これから、10代の皆さんを主な対象として、道標となったり、

生きていく上でのヒントになるようなお話しを、

まほろばのメンバーより行っていきます。

私は教職に就いて二十年、その間、三年生を受け持つ際には、

必ず卒業にあたっての作文を課してきました。

初めは自由題で、原稿用紙三十枚を義務付けて提出してもらいました。

もう十年以上、十枚にしていますが、初めの頃は三十枚でありましたので、

生徒諸君にとってはかなり大変だったようです。

こちらが若かったということもあって気合いが入っていたのでしょう。

勢いにまかせて「三十枚書くぞ」と宣言してしまったものですから、さあ大変です。

みんな悲鳴をあげながら奮闘していました。

不思議なことに誰一人文句も言わずに黙々と原稿用紙を埋めてくれました。

出来上がったものはどれも大作であり、研究論文に近いもの、小説ふうのものと色々でした。

商業高校の生徒たちですから、

多分経済とか将来の商売のことだとかが多くなるのではないかと考えていたのですが、

実際は違っていたのです。生徒諸君の持っている感性は実に豊かでした。

その中になんと八十枚書いてきた生徒がいたのです。女子の生徒でした。

達筆で、内容はすばらしいものでした。

そして、その題こそ「十八年間を振り返って」だったのです。

以来、三年生の卒業にあたっての作文は、自分史とし、希望者のみ他のテーマにしました。

さて、自分史を書いてどうだったでしょうか。

毎年の感想を読み続けていると、共通して言えることがあります。

それは、自分の十八年間の歴史は、親をはじめ周囲の人々の支えがあったからだと

気がついてくれていることです。

人間は一人では生きてはいけない、多くの人々の生との関連の中で、

人生があることに気づくのです。

もし自分史を書かなければ、親や他の人々の努力を知らないままだったかも知れません。

歴史を学ぶ際に大切にしたいのは、この気づきなのです。

自分史は自己の歴史ですからだれもが愛情をもって書くことでしょう。

この愛情をもって、歴史を担ってきた人々の立場に立って、

できるならばその人の生き方を真剣に学んでほしいのです。

ここに激動の幕末時代を生きた青年の物語を記します。

三年生にとっては、卒業という人生の節目に、

一年生や二年生にとってはこれからの人生の目標を考える上で、

必ずなにかしらの示唆を与えられるものと信じています。

真剣な目で、姿勢で読んでくれることを心から期待します。

師道を興さんとならば、妄りに人の師となるべからず、又妄りに人を師とすべからず。必ず真に教うべきことありて師となり、真に学ぶべきことありて師とすべし。(講孟剳記)

中高校生の君たちにとっては、やや難しい内容かもしれません。

やさしく言い換えれば、

「先生のあるべき姿を、今の世で確立しようとするならば、まずは安易に、人に教える先生になってはいけない。また簡単に考えて人を先生としてはいけない。必ず、本当に教えるべきことがあって先生となり、本当に学ぶべきことがあって先生とすべきである。」

という意味です。

ここにあげた「師道」すなわち先生としてのあるべき姿は、

幕末の激動の時代に生きた吉田松陰という先生が言われた言葉です。

大学生の頃に、有志を募り日本の歴史を学んでいた私が、

多くの時間をかけて勉強した人物のなかに吉田松陰がいました。

勉強したての頃は、人物研究の一人として考えていたにすぎませんでした。

しかし、学ぶうちに次第にその生き方に深く感銘をうけ、影響されるようになっていたのです。

確か大学一年の終わり頃でした。

吉田松陰の物語や文献を読み進むうちに、とても他人事とは思えないほどになっていたのです。

こうなるともう読んでいるという感覚はありません。

吉田松陰が、私に語りかけ訴えかけてくるのです。

ときには、君は何をしているのだ、そんな生き方で良いのかと

叱られているかのような感覚を持つことさえありました。

不思議でした。歴史上の人物を学んで生き方の影響をうけるなど、めったにあることではありません。

なにしろ今から百五十年も前に生きていた人なのですから。

(次回に続く)

written by 丸幸生(まほろば教育事業団副理事、京華商業高等学校教諭)