2024年5月2日

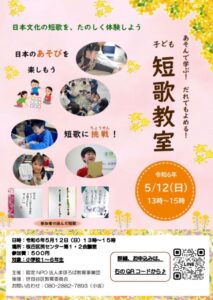

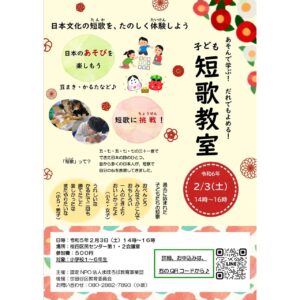

5月12日に2回目の子ども短歌教室(in世田谷)を開催します📣

世田谷区は平成19年から内閣府より「日本語特区」に認定されており、区立すべての小中学校で教科「日本語」の授業が行われています。

そんな世田谷区だからこそ、より子供たちに日本語の豊かさにふれてほしいと開講しました。

前回は、節分のお話や豆まき、かるた大会に短歌創作と盛りだくさんでした。

初めて短歌を詠む子もイキイキと言葉にすることができました。

今回は、新緑の美しい5月ということで、季節を感じるレクリエーションなども企画中です!

さらに当日は、折しも「母の日」♡

家族の絆を見つめる短歌創作にも取り組む予定です。

ぜひ、お近くの方はご参加ください。

子供たちに会えることを、スタッフ一同楽しみにしております✨

↓↓↓お申し込みは以下からお願いいたします↓↓↓

https://docs.google.com/forms/d/1msXZIq8YooC0Ynad8B3GOppa9Jcf33BhZOcMnWAMU0Y/edit

2024年5月2日

天皇陛下の御即位を記念して、東京都奉祝委員会は、

令和2年の歌会始の儀に際して詠まれた御製

「学舎にひびかふ子らのはずむ声さやけくあれとひらすら望む」

を碑として建立することになり、上皇陛下の御製碑とともに、

皇居を訪れる人々が、御心をじかに拝する場として末永く留めようと建立されました。

揮毫された新井光風氏は、半月間、心を無の状態にして書かせて頂こうと緊張の日々を過ごしたと述べていますが、

多くの方々の献身的な奉仕によって完成しました。

そこで、御製碑をいつまでもきれいに保つために、奉祝委員会関係諸団体は定期的な清掃活動を委託されることになり、

当会も年に一度担当をさせて頂くことにしました。

今年は、4月29日の昭和の日に行い、幼児から小学生、大学生、社会人まで23名で、

心を込めて磨きました。

2024年5月2日

【ボランティアの概要】

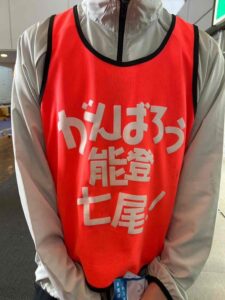

日時:令和6年3月30~31日 参加者:社会人7名、中高大学生13名

宿泊:国立能登青少年交流の家

1日目の活動:町内会長様を囲んでの座談会、金沢市議会議員・坂本泰弘様との懇談、ミーティング

2日目の活動:中学生・・・避難所の子供達との交流

高校生以上・・・民家の家具の搬出作業

被災者支援に参加したメンバーは、一つのお家の後片付けをお手伝い致しましたが、

1日仕事をすると依頼主のご家族と親しくなって、最後は手を握って涙を流しながらのお別れになりました。

子供たちの支援に回った中学生たちは、NPOの大学生の皆さんの指導で一緒に活動に参加させて頂きました。

地震の後始末で親御さんの手が回らない中で、子供たちと一緒に活動することが重要なボランティアになることを学びました。

参加した中高生、大学生そして社会人も心に残る経験をさせていただきました。

私共も今回のボランティアにあっては被災地のことを知り、被災された方々に寄り添うことができるように、

被災を伝える新聞記事を読んだり、被災状況について学んだりしました。

ボランティア前日には七尾市出身の坂本金沢市議から、今回の地震と能登について学びました。

能登は祭りが盛んだという話を聞き、復興が進んでまた祭りができるようになったら、能登に来たいと思いました。

今回のボランティアで終わりではなく、これからも能登の皆様と共に、復興の手助けができればと思います。

<感想より>

「子供たちのたくさんの笑顔。はしゃぐ声。それを守れる大人になりたいと強く思う体験となりました。」(中学3年女子)

「車から眺めを見ると地震の影響で色んなものが崩れて、でも、実際に派遣されたところはみんな初めて会ったのに、明るく元気でみんな仲良くなれて、崩れても、ボランティア来る人や助けてくれる人がいるから新しく築けるものがあることを知りました。」(高校3年男子)

「被災者の家の中は砂にまみれていて、恐らく雪や雨がたくさん漏れたことによる影響で床が傷んでいたり、泥や土がこびり付いていた。家族と共に過ごした暖かい思い出のある家が土埃でよごれ、壁も崩れとても住めない状況になってしまうことはとても胸が張り裂ける思いだったのだろう。それでもめげずに頑張る育美さんの姿は、私たちにも必要な強さが感じられた。・・・ボランティアで床を掃除したり家具を運んだりする度に、どんな人がここで生きていたのだろうか、ここでどんなことをして過ごしていたのだろうか、と考えながら作業するようになっていた。永遠に残ることはできない物に宿る思い一つ一つが、どれだけ尊いものなのかがよく分かる1日だった。」(大学1年女子)

「能登を訪れた時、色とりどりの小さい花が咲き、春の息吹を感じる道のすぐ横で液状化の被害を受けた家が傾いて立っているのを見たのが一番の衝撃でした。・・・防災の組合の話がとても心に残りました。地域内で自治防災組織を作り、重機を扱う作業も集落内で完結できるのは、小さい集落かつ、祭りや行事などを通した地域のコミュニケーションあってこそのことであり、私の住んでいる地域にはなかなか活かしづらいとは思いますが、このことを、ほんの少しでも応用できないかと思いました。」(大学1年女子)

「ボランティアを通しての学びを一文字で表すと、「恩」です。ボランティアの方々の中には、阪神淡路大震災で被災され、ボランティアの方々から過去に恩を受けた人もおられました。熊本地震で被災された方もおられました。この方々が今度は恩を返す側に回っていることに深く感動しました。「受けた恩を何倍にもして返す」、これは私たちのご先祖さまが大切にしてきた価値観だと思います。そういった素晴らしい価値観を、実際に被災地に足を運ぶことで、感じることができました。」(大学4年男子)

2024年5月2日

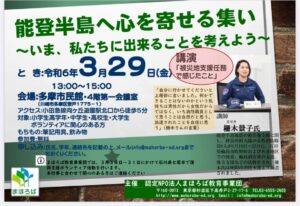

年始早々発生した能登半島沖地震をうけて、

自分たちにも何かできることはないかと考えていた時、

テレビのニュースで神奈川から被災地へ派遣された女性消防隊員の方の活動報告を拝見し、

とりわけ、座間市消防本部の柵木景子さんの

「自分に行かせてくださいと上層部に言いました。何かできることはないのかという気持ちは男性だから女性だからではなく、いち消防職員として思うことは自然だと思う。派遣されたことを自信に思う」と、

自ら志願して被災地へ赴かれたその言葉に心を打たれました。

そこで、柵木さんより、被災地へ派遣された体験談や思いを直接伺いたく、令和6年3月29日に集いを開催しました。

当日は、会場の多摩区民館(神奈川県川崎市)と全国をリモートで繋いで開催しました。

<感想より>

「能登半島での地震を最初に見たときたくさんの被害を見てすごくおどろきました。3.11のことはおぼえていないけど親からの話をきき能登半島での地震を見ていると、どこか他人事ではないように感じました。今回の集いで消防士の人達の頑張りや能登の人達の頑張りを見て、より身を引きしめて行きたいと感じました。」(中3男子)

2024年5月2日

令和6年2月23日、天皇陛下御誕生日の皇居一般参賀に際し、

参賀に参加される皆様に国旗小旗を配布するボランティア活動に青少年とともに参加しました。

年頭に発生した能登半島地震により、予定されていた新年一般参賀が中止となったこともあり、

このたびの参賀が催されることを心待ちにしていました。

一般参賀は令和2年2月以降、コロナ禍で中止や抽選制になってきました。

ほぼ制限がない参賀は約4年ぶりで、当日は冷たい雨の降る非常に寒い朝となりましたが、

正門前には長蛇の列をなしており、開門を待ちわびていました。

早速、私達も参賀に訪れた人々へ小旗を手渡ししました。

厳しい寒さの中、「おはようございます」「おめでとうございます」と、

青少年もともに笑顔と元気な声かけを絶やさずにご奉仕させていただきました。

皇居へ向かう人々の列は途絶えることなく続き、とりわけ印象的だったのは、

外国人や若い人の姿が多かったことです。

小旗配りに参加した青少年も次のように感想を寄せてくれました。

「外国人も多く、みんな笑顔で受け取ってくれてとてもうれしかったです。短い時間だったけど、たくさん配れて、たくさん受け取ってくれました。今回参加して、なによりみんなが笑顔で参賀に来てくれてうれしかったです。」(小学六年女子)

かじかむ手をこすりながらも、一所懸命に小旗を配る様子がとても印象的でした。

小旗配りを通じて感じた温かな空間。

日の丸の小旗が皇室と国民、そして日本を訪れた外国の方との心の架け橋となっているようでした。

2024年3月21日

2024年1月15日

2023年11月29日

まほろば冬の行事のご案内

【首都圏】

日時 令和5年12月10日(日)

会場 大和ゆとりの森・なかよしプラザ(神奈川県大和市)

【四国】

日時 令和5年12月10日(日)

会場 愛媛県県民文化会館 別館1階 第16和室(チラシの会場ではなくこちらです)

【東海】まほろば冬のつどい

日時 令和5年12月17日(日)

おもな内容 ・お正月のおはなし ・かるた ・もちつき大会 ・和歌づくりにチャレンジ

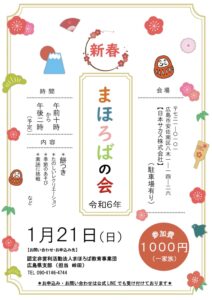

【広島】

※広島では隔月で楽しいまほろばの会を開催しています。

日時 令和6年1月21日(日)

会場 日本サカス株式会社(広島県安佐南区)

2023年7月3日

心が豊かになる日本の年中行事と偉人伝の紹介【動画編】

まほろば動画コンテンツのページを作成しました。

シリーズ「日本の年中行事」と

シリーズ「10代を生きる君たちへ伝えたい偉人伝」

動画は今後も随時アップされていきます。

親子で、地域で、学校で、子ども達と一緒にご視聴いただき、お役立ていただければと思います。

<日本の年中行事>

1月1日・元旦

1月第2月・成人の日

2月3日・節分

2・11建国記念の日

2月23日・天皇誕生日

3月3日 ひな祭り

3月21日・春分の日

4月8日 花まつり

4月29日・昭和の日

5月3日・憲法記念日

5月5日子供の日

6月30日大祓

7月第3月曜・海の日

8月15日・終戦記念日

9月23日・秋分の日

9月第3月・敬老の日

10月17日・神嘗祭

10月第2月・スポーツの日

11月3日・文化の日

11月23日・勤労感謝の日

<10代を生きる君たちへ伝えたい歴史人物シリーズ>

聖武天皇と大仏造立

伊能忠敬

吉田松陰

日本建国の物語

<親子できこう、心に響く、いのちのおはなし>

「私が私に生まれてきたことには大きな理由がある」 講師 山元加津子氏

https://youtu.be/d7kR–P8Czg

2023年6月2日