2022年2月16日

2022年2月1日

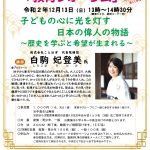

奈良時代、国中に疫病が蔓延する中、聖武天皇は、御心を痛められ、大仏造立をご決意されます。

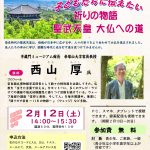

西山先生のお話は、小学生でもわかる語りかけで、学校では学べない本当の歴史へと誘ってくれて、勇気を与えて頂けるお話です。

2021年6月1日

2020年11月12日

2020年9月8日

信濃なる千曲の川の細石も君し踏みてば玉と拾はむ

(巻十四 3400 東歌)

ちっぽけな石ころが宝物になる。不思議だが、感覚的にはうんうんと頷ける。

信濃国(長野県)にある千曲川。険しい山あいを幾重にも曲がって行くので千曲川というのだろう。上流の大きな石が急流を転がり、細石となって河原に運ばれる。その河原を恋しいあなたが歩いていた。あなたが踏んだなら、私は宝石と思って拾おうという歌だ。

昔の人は、ふれたものにその人の魂がうつると信じていた。だからちっぽけな石ころでもその人の魂が宿る宝物になるというわけだ。魂なんて非科学的だと思うだろうか。不思議だけれど、上手く説明できないけれど、やっぱり大好きな人がふれたものは宝石のように大切なものになる。好きなアイドルでも作家でもいい。そのサイン入りの本は何物にも代えがたい。「形見」という言葉がある。亡くなった後もその人の心がこもっていると思って大切にする。一三〇〇年以上も前の人の気持ちを現代の私達が、うん、そうそうと抵抗なく受け入れることができる。共感できるということだ。ものにも大切な何かが宿っているという感覚を現代の私達も失ってはいない。そのことに、この歌は気づかせてくれる。

古文の最初の授業でよくこの歌を紹介する。高校生はもちろん中学生でもちょっと古い言葉だけ教えればうんうんと頷く。「ちっぽけな石ころが宝物になった経験はありますか」と問えば、自分の身の回りのことを考えてさらさらと文章にできる。これは奇跡だ。一体世界のどこに、一三〇〇年も前の詩を読んで中学生がすぐに理解し、共感できるなんて言語があるだろうか。幾多の危機を乗り越えて奈良時代の和歌に共感できる、そういう日本語が残ったという幸せを、この歌はいつも思い出させてくれるのだ。高校生になると古典文法が難しくて、古文なんか外国語みたいだという生徒も出てくる。そんなときこの歌に立ち帰る。ほら、私達も同じ気持ちだったねと。

(東京都立高校教師 越智 薫)

♪「親子でよみたい、万葉集」ブックレットとカルタはこちらをご参照ください↓

万葉集チラシ

2020年7月22日

「親子で読もう!心にしみる万葉集」が完成しました!

新元号「令和」の原点となった万葉集。

自然を愛する心、親子の情愛、友や恋人との絆など、素朴で、おおらかで、力強い感性が躍動する日本人の心の原点となる歌集です。

日々の生活の中で、親子で親しみ、声に出して読んでもらい、美しい言葉と瑞々しい感性を育むことをめざした万葉集入門書です。

令和の子供たちが、一人一人の心の花を咲かせ、麗しい日本を創る「心のしるべ」として、ぜひご活用下さい。

♪万葉集ブックレットのチラシはこちら→万葉集チラシ

♪楽しいあそび方はこちら→万葉集カルタ活用方法

2019年11月27日

地域まほろばの会の冬の行事のご案内です。

お近くの方はぜひ、ご参加くださいね。

◎冬季四国まほろば合宿・・・12月21~22日 場所:今治市朝倉ふれあい交流センター

【内容】日本の心に学ぼう!

チラシ⇒ 令和元年冬季まほろば合宿 冬季まほろば小学生合宿ちらし裏

◎神奈川・・・12月7日(土) 場所:平塚八幡宮

【内容】神話の心を感じるお話や、初のオリンピック選手・金栗四三に学ぼう!

チラシ⇒ 令和元年冬の会イン 平塚

◎東京・・・12月15日(日) 場所:エセナおおた(JR大森駅より徒歩8分)

【内容】いきいき家庭教育講座~家庭を明るくする魔法の言葉~

第一部・万葉集を声に出して読もう! 第二部・山崎文靖講師によるご講話

チラシ⇒ 第一回大田まほろばの会

◎岐阜・・・12月22日(日) 場所:長良天神神社

【内容】お年賀を書こう

◎広島・・・毎月「楽しい素読の集い@広島」を開催。11月は24日、12月は22日です。

<問い合わせ>♪お気軽にどうぞ♪

まほろば教育事業団

TEL 03-3485-6554 メール info@mahoroba-ed.org

2019年7月23日

家族の絆 七夕短冊コンテストを開催!

東日本大震災を通して、多くの人々が家族の絆の大切さを実感しました。そこで、その思いを詩に込めた七夕短冊を作成し、あたたかな家庭を築こうと本コンテストは始まりました。

お陰様で、本年も多数応募頂き、親や祖父母への感謝、子への愛情、兄弟の友愛など家族の絆が込められた短冊が集まり、七夕の夜を彩りました。掲げたキャッチフレーズは、「言葉をつなぎ、心をつなぎ、親子をつなぐ」です。「令和」の由来となった万葉集の古えより、和歌を通じて、心を通わせあってきた日本の伝統が蘇り、美しい日本人のつながりが深まっていくことを願ってやみません。

入選作品の一覧はリンク↓よりご覧いただけます。

令和元年入選作品

なお、本年は、展示発表会はございません。何卒ご諒承下さい。

2018年6月20日

明治維新150年記念・ファミリー行事

「松山寺子屋教室」のお知らせ

現代の寺子屋先生と呼ばれる寺井一郎先生(徳塾「修身館」主宰)を松山にお招きして、

名文の素読暗唱を行ったり、レクレーションなど、楽しいひとときをすごします。

ぜひご参加ください。

松山寺子屋チラシ

とき 平成30年7月22日(日)

場所 秋山兄弟生誕地

参加費 高校生まで無料、大人500円

募集 小学生や親子対象行事ですが、どなたでも参加いただけます。

申し込み 上記のチラシをご覧ください。

2013年10月19日

家庭の歳時記 10月17日 「神嘗祭」 「十三夜」

台風一過と喜んでばかりもいられないような、大きな被害をもたらした台風26号。今年は夏の猛暑、夏の終わりから秋にかけての竜巻や台風の襲来と、自然の猛威を嫌というほど教えられます。どんなに科学技術が発達しようと、どうにも歯が立たないのが自然の力。でも大いなる惠をもたらしてくれるのも自然です。

本日10月17日は、伊勢神宮で「神嘗祭(かんなめさい)」が執り行われています。今年できた初穂を伊勢の天照大御神と豊受大神宮にお供えし、今年の豊かな実りに感謝する宮中祭祀の大祭です。このお祭では、天皇陛下お自ら皇居で植え育て刈り取られた初穂と、伊勢の御神田の初穂が供えられます。今年20年に一度の式年遷宮を迎えられた年の神嘗祭を「大神嘗祭」と呼びます。

「神嘗祭」についての記録は、元正天皇の御世721年に伊勢神宮に勅使が遣わされたと続日本紀にあります。

皇居でも、天皇陛下は神嘉殿において伊勢の神宮を遥拝されたのち、賢所において「神嘗祭賢所の儀」が執り行われます。

春の種まきから秋の収穫まで、大変な苦労をして実った稲を神様にお供えする大切なお祭ですね。荒ぶる自然と闘うのではなく、自然の恵みに感謝し、実った稲をまず神様にお供えする心は日本人の自然との付き合い方を最もよく表しているように思います。

そして今日は「十三夜」のお月見です。十五夜・中秋の名月の一ヵ月後ということで、「後の月」また、収穫の秋ということで、「豆名月」「栗名月」とも言われます。十五夜はもともと中国に起源をもちますが、十三夜は日本固有で、醍醐天皇の御世延喜19年(919)に宴が開かれたとの記録が残っています。秋の収穫を祝うお祭りの一環だったのではという説もあります。

十三夜の夜、すすきや秋の七草をかざり、団子や大豆や栗など秋の野菜をお供えします。ちなみに七草は、萩・桔梗・葛・撫子・尾花(すすき)・女郎花(おみなえし)・藤袴です。

伊勢の神宮で「神嘗祭」が行われるころに、「十三夜」のお月見。収穫の秋は一年で一番しあわせな時です。移ろう自然と共に生きているという実感をつよくする季節です。

今夜の月が清かに眺められますように祈ります。

平成25年10月17日記